Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) Scarica la scheda PDF

Vuoi approfondire le proprietà, gli usi tradizionali della Liquirizia?

Clicca sul pulsante qui sotto per acquistare e scaricare la scheda completa in formato PDF:

Acquista ora – 3,00 €

🍂 Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) Caratteristiche

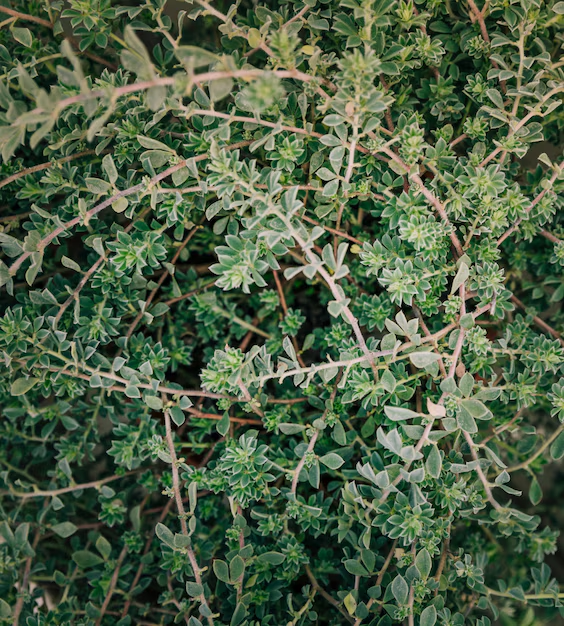

🍂La liquirizia (Glycyrrhiza glabra) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Fabaceae, la stessa delle leguminose. Cresce spontaneamente nei climi caldi e temperati, prediligendo terreni profondi, sabbiosi o argillosi, ben drenati e ricchi di sostanza organica. Il suo fusto è eretto e ramificato, può raggiungere un’altezza di 1–1,5 metri e presenta una leggera peluria. La pianta si sviluppa in cespugli vigorosi che si estendono orizzontalmente grazie a un complesso apparato radicale.

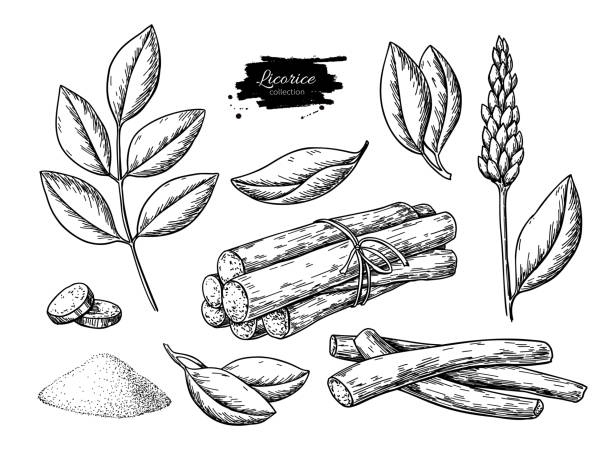

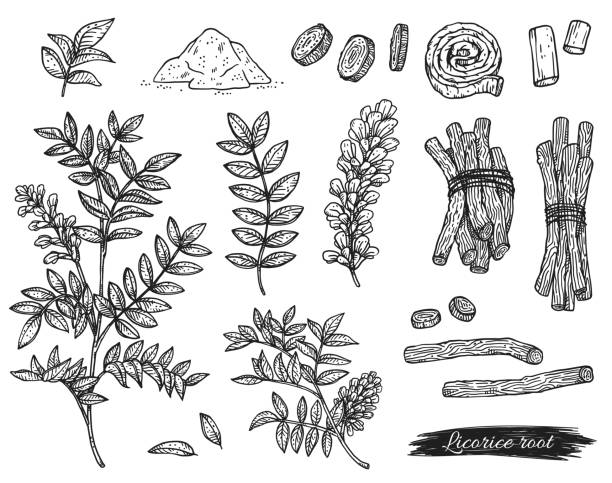

🍂La parte più preziosa della pianta è il rizoma, un fusto sotterraneo legnoso, marrone all’esterno e giallastro all’interno, dal sapore intensamente dolce. Il rizoma si allunga orizzontalmente nel terreno anche per diversi metri, producendo nuove gemme e nuovi fusti ogni anno.

🍂 Scheda erboristica

Nome comune | Liquirizia |

Nome scientifico | Glycyrrhiza glabra |

Famiglia | Fabaceae (Leguminose) |

Parte utilizzata | Radice (rizoma), talvolta anche foglie |

Periodo di raccolta | Il momento migliore per la raccolta è l’autunno, quando le foglie iniziano a ingiallire e tutta l’energia della pianta si ritira verso il basso, concentrandosi nel rizoma. |

Principi attivi | Glicirrizina (dolcificante naturale) – Flavonoidi – Saponine triterpeniche- Fitosteroli – Polisaccaridi mucillaginos |

Proprietà principali | Antinfiammatoria – spettorante – Antispasmodica – Protettiva per la mucosa gastric – Antivirale e immunostimolante – Lieve lassativa – Adattogena |

Uso interno | Infuso o decotto per impacchi su pelle irritata o infiammata In preparati cosmetici per pelle secca o con eczema Utilizzata nei collutori per infiammazioni gengival |

Controindicazioni | Evitare in gravidanza e allattamento salvo diverso parere medico |

🍂 Liquirizia – descrizione delle foglie

🍂Le foglie della liquirizia sono come piccole ali verdi che si aprono lungo i fusti, ordinate e simmetriche, sempre pronte a cogliere la luce del giorno.

🍂Ogni foglia non è mai sola: è composta da una serie di foglioline disposte a coppie, come se fossero sorelle che camminano abbracciate lungo una stessa strada.

🍂Sono ovali, morbide al tatto e vellutate, con una leggera peluria che le rende quasi argentee sotto il sole.

🍂Quando il vento le attraversa, sembrano sussurrare segreti antichi, storie di guaritori e mercanti che, seguendo l’aroma della radice, imparavano a riconoscerla proprio da quelle foglie danzanti.

🍂Il verde delle foglie è brillante, pieno di vita, come se la pianta custodisse dentro di sé una linfa speciale, capace di nutrire non solo il corpo ma anche l’anima.

In primavera, le foglie si allungano lentamente, aprendosi una ad una, come pagine di un libro prezioso scritto dalla natura.

🍂Spesso si raccolgono intorno al fusto in modo elegante, quasi cerimoniale, e se osservate da vicino, mostrano una struttura precisa e armoniosa, segno che nulla nella liquirizia è lasciato al caso.

🍂La loro forma, così semplice e perfetta, racconta la saggezza della pianta, che non cerca di stupire con l’apparenza, ma con la coerenza e l’equilibrio.Ed è anche grazie a queste foglie, instancabili lavoratrici della luce, che la pianta riesce a concentrare tutta la sua energia nelle radici, dove cresce la dolcezza che l’ha resa famosa nel mondo intero.

🍂 Liquirizia – descrizione dei fiori

🍂

Quando la liquirizia decide di fiorire, lo fa con discrezione e grazia, come chi non ama mettersi in mostra ma lascia che siano i dettagli a parlare per sé.

🍂I suoi fiori non dominano la scena, non esplodono in colori sgargianti, eppure chi li osserva con attenzione ne rimane incantato.

🍂Sono piccoli e raccolti in grappoli eleganti, che si ergono all’estremità dei rami, come minuscoli lampadari appesi tra il verde delle foglie.

La loro forma ricorda quella delle altre leguminose, con la tipica struttura a farfalla: un petalo grande e aperto in alto, due laterali che sembrano ali, e due inferiori uniti in una piccola barca profumata.

🍂Il colore varia tra il viola tenue e l’azzurro pallido, a volte con sfumature che ricordano il cielo prima dell’alba.

🍂Non gridano, non urlano la loro presenza, ma attirano api e insetti curiosi con una dolcezza silenziosa, un profumo delicato che si avverte solo da vicino, come un segreto sussurrato tra i petali.

🍂I fiori della liquirizia sbocciano in estate, quando il sole è forte e la terra calda. Sono il canto lieve della pianta, la sua breve poesia estiva, prima che tutta l’energia torni giù, nelle radici profonde, a custodire la dolcezza che l’ha resa famosa.

🍂Guardandoli da vicino, si ha l’impressione che ogni fiore sia un piccolo scrigno, un frammento d’anima della pianta stessa.

🍂E così, anche nella loro semplicità, i fiori della liquirizia diventano simbolo di una bellezza nascosta, fatta di equilibrio, misura e armonia.

🍂 Liquirizia – proprietà terapeutiche

🍂Le virtù della liquirizia

🍂Da secoli, questa pianta viene raccolta non solo per il suo sapore unico, ma per le virtù che porta con sé, delicate e potenti come una carezza sicura nei giorni difficili.

🍂La sua radice, lunga e ramificata, è un vero scrigno di salute: lenisce, protegge, calma.

🍂È conosciuta da sempre per il suo effetto benefico sulle mucose, in particolare quelle dell’apparato digerente.

🍂Un decotto di liquirizia è come un balsamo per chi soffre di gastrite, reflusso o colite: scivola dentro con dolcezza, protegge le pareti irritate e placa i bruciori, lasciando una sensazione di sollievo profondo Ma la liquirizia non si ferma allo stomaco.

🍂La sua voce si fa sentire anche nei bronchi, dove agisce come espettorante naturale, aiutando a sciogliere il catarro e calmare la tosse.

🍂È un’amica fidata nelle stagioni fredde, quando le vie respiratorie si fanno fragili e il corpo ha bisogno di calore e respiro.

🍂Ha inoltre proprietà antinfiammatorie, antivirali e stimolanti per il sistema immunitario.

🍂È come una sentinella discreta che rinforza l’organismo senza far rumore, offrendo energia nei momenti di stanchezza o debolezza, e aiutando il corpo a ritrovare il proprio equilibrio. In tempi antichi, era considerata anche un adattogeno, capace di sostenere chi vive sotto stress, riportando armonia tra corpo e mente. E ancora oggi, chi ne beve l’infuso sente spesso una rinnovata vitalità, come se la pianta trasmettesse la forza nascosta delle sue radici.

🍂Ma, come ogni medicina saggia, anche la liquirizia chiede rispetto: non ama essere usata in eccesso.

🍂Il suo potere è dolce ma deciso, e può innalzare la pressione, trattenere i liquidi o affaticare i reni se presa senza attenzione.

Così insegna la misura, l’ascolto, la pazienza.

🍂Curiosità sulla liquirizia

🍂La liquirizia nella storia della medicina.

🍂La liquirizia è conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà curative.

Era già utilizzata nell’Antico Egitto, dove sono state ritrovate radici nella tomba del faraone Tutankhamon (circa 323 a.C.), e anche nell’Antica India, dove veniva citata nei testi vedici tra il II e il VII secolo d.C.

🍂La medicina cinese tradizionale la considerava una pianta fondamentale già diversi secoli prima di Cristo. Nel I secolo d.C. fu inclusa nello Shen Nong Ben Cao Jing, il primo grande erbario cinese, dove fu classificata tra le 120 sostanze “di primo grado”, ossia le più importanti per la salute.Anche nella medicina greco-romana, la liquirizia era ben nota: Ippocrate, Teofrasto, Celso, Plinio, Galeno e Tralliano la utilizzavano per curare ferite, calmare la tosse e migliorare il sapore di altri rimedi.

Teofrasto scriveva che masticare la radice fresca aiutava a togliere la sete e ritardare la fame.

🍂Il medico Dioscoride, nel suo celebre trattato De materia medica, affermava che il succo di liquirizia era utile contro raucedine, bruciori di stomaco, dolori al petto e al fegato, e che bevuto con vino dolce alleviava i dolori ai reni e alla vescica. Veniva anche usato in pomata per curare le ferite.

🍂L’opera di Dioscoride influenzò fortemente anche la medicina araba e contribuì alla diffusione della liquirizia in tutto il Mediterraneo e Medio Oriente, fino all’epoca delle prime scoperte mediche moderne nel Cinquecento.

🍂Durante il Medioevo e il Rinascimento, la liquirizia continuò a essere usata in tutta Europa.

In Italia, nel 1300, l’agronomo Pietro de’ Crescenzi descrisse nel suo trattato De Agricoltura le tecniche per estrarne il succo.

🍂

Nel Quattrocento, con losviluppo di nuove tecnologie, iniziarono a diffondersi le pastiglie di liquirizia dura, ottenute facendo bollire ed essiccare la radice.

🍂Alla fine del Cinquecento, la liquirizia cominciò a essere venduta in nuove forme: bastoncini, pani e pastiglie, accanto al tradizionale mercato della radice grezza. Questo nuovo commercio si rivelò molto più redditizio.